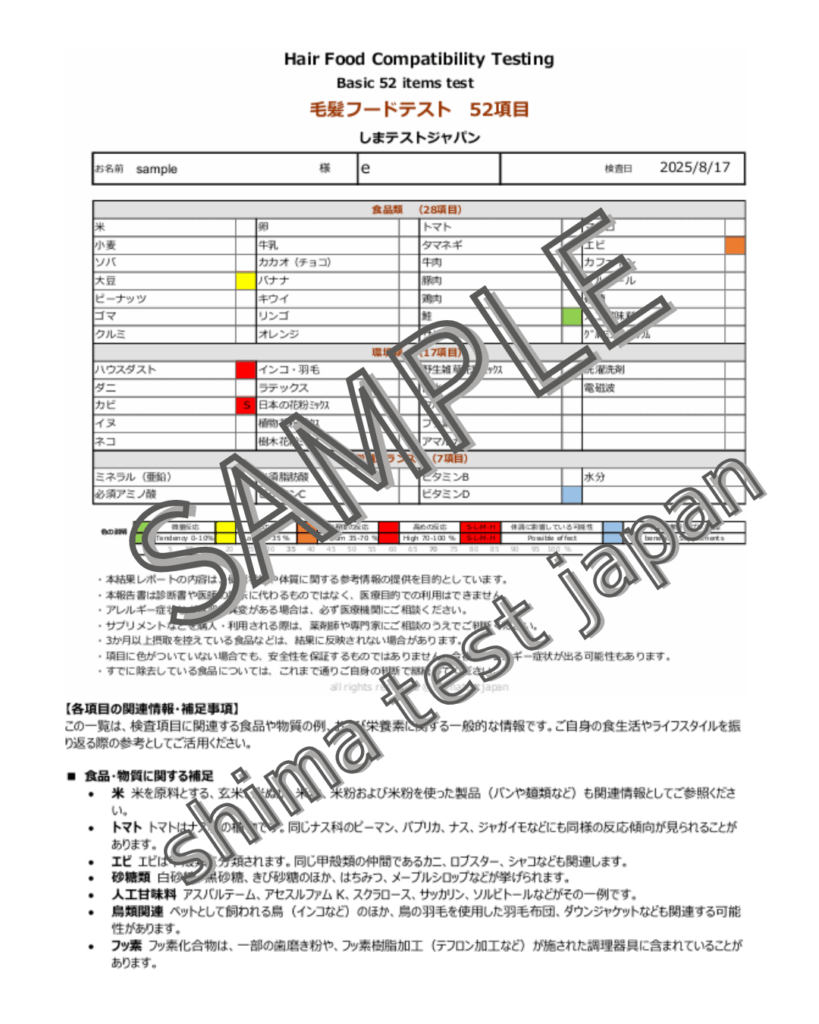

結果レポートでは、

赤 > オレンジ > 黄色 > 緑色 の順で「合わない可能性の強さの目安」を色で示しています。

水色 は「不足傾向が見られる栄養素」を示します。

食品に水色が表示される場合もあれば、栄養素に赤やオレンジが表示される場合もあります。

結果レポート見本 歯科材料項目テスト

結果レポートの内容

PDF形式(A4サイズ・5枚以上)※印刷希望の場合は有料

・表紙 1枚

・結果レポートの読み方 2枚

・結果レポート 1枚

・結果にもとづく生活改善アドバイス 1~2枚

※お一人お一人の結果を踏まえた参考情報

結果レポート以外にも付録の読み物があります

※すべての項目を説明している説明書です。ダウンロードしてください。

※印刷郵送でお申し込みいただいている場合は、印刷郵送してお付けしています。

【毛髪フードテスト】では、歯科で一般的に用いられる約80種類の項目に加えて、歯科以外の手術でも使用されることのある麻酔薬など約30種類、合計100項目以上を対象としています。

このテスト項目に含まれていない重金属類(チタン等)、歯科用ゴム手袋(ラテックス)、歯磨き粉などの成分については、より詳細な780項目テストをご参照ください。

歯科材料や麻酔薬には多くの種類があり、毎年新しい素材や薬剤が登場します。

もしご自身の体質に合わないと感じる素材や薬剤がある場合は、別の種類の使用を検討できるか、かかりつけの医師にご相談ください。

歯科材料テストは、例えば以下のような方々にご自身の体質を知るための一つの情報としてご活用いただけます。

- 麻酔や消毒でこれまでに気になる症状があった方

- ご自身の体質について、より深く理解したいとお考えの方

- これから詰め物や被せ物などの歯科治療を受けるご予定が多い方

「アマルガムや銀歯、金歯などが体調に影響しているのでは?」とご心配な方には、780項目テストがおすすめです。

こちらのテストには、60種類以上の重金属、フッ素、アマルガムといった項目が含まれています。

歯科材料80項目テストは、ほとんどがメーカー名で記載されています。歯科で用いられる薬剤は、麻酔薬から充填材、接着剤に至るまで多岐にわたり、各メーカーで成分が異なります。特定のメーカーの材料に対して身体が反応を示す可能性がある場合、その情報を基に、別のメーカーの材料を選択できないか医師に相談する際の参考としてお役立ていただけます。

ヨーロッパの一部の国では、金属アレルギーへの配慮から、10年以上前から歯科治療で金属類(金歯、銀歯等)をあまり使用しない傾向にあると言われています。その背景には、レジンなどの非金属材料が広く用いられるようになったことや、インプラントやブリッジ治療においてもオールセラミックのような素材が選択されることが増えたことなどがあります。日本国内では、現在も保険適用の範囲で銀歯(アマルガムなど)が選択肢の一つとなっています。しかし、これらの金属材料から溶け出した金属イオンが、体質によっては金属アレルギーを引き起こす可能性が指摘されています。

原因のわからない皮膚の症状などにお悩みの場合、歯科で使用されている金属が関連している可能性も考えられますので、専門の医療機関にご相談ください。

歯科麻酔に含まれる血管収縮薬(アドレナリン)の影響で、動悸や気分の不快感を感じることがあると言われています。もし、そのようなご経験をお持ちでしたら、「シタネスト」という血管収縮薬を含まない麻酔薬の選択肢もあります。シタネストは作用が比較的緩やかであるため、治療内容によっては他の麻酔薬が選択されることもありますが、ご自身の体質について歯科医師とよく相談し、納得のいく治療方法を選択することが大切です。

私自身が歯科麻酔でアナフィラキシーショックになった経験があります。それ以来アドレナリン含有の歯科麻酔が通常の3分の1の量ですら合わずに困っていたため、歯科麻酔なしで虫歯治療をしたり根幹治療した経験があります。正直とても痛かったです(泣)

シタネストを使わない主義の歯科もありますが、使ってくれる歯科もあります。シタネストが使えるとわかってから、治療が楽になりました!

テスト項目のご案内

歯の構造

象牙質、セメント質、エナメル質、歯冠

細菌類

口腔細菌(アクチノマイセス菌)、ラクトバチルス アシドフィルス菌、ストレプトコッカス・ミュータンス菌、黄色ブドウ球菌、ノカルジア属菌.酸、糖、細菌性プラーク、海綿静脈血栓症、ルートヴィヒ狭心症

虫歯予防・歯科薬品類

フッ素湿布、マウスウォッシュ、オレンジオイル、歯形製作剤、研磨剤全般、研磨剤・Minerva社、防腐剤・根幹用・Cresophene社、抗菌剤・Microprime社

歯科麻酔

表面麻酔、笑気ガス(亜酸化窒素)、シタネスト-オクタプレシン、シタネスト®プレビピカイン、アドレナリン添付リグノスパン、スキャンドネスト3%、オラキックス®リドカイン/プリロカイン、ポロカイン®メビピカイン、キシロカイン®リドカイン

充填剤

アマルガム(水銀、銅、スズ、銀、亜鉛を含む)、仮詰め充鎮材全般、Coltosol社、I.R.M.社、Kalzinol社、充鎮剤(酸化亜鉛樹脂)、充填剤・グラスアイオノマーセメント、充鎮剤・Herculite、根管充鎮材全般、根幹充填剤・Apexit社、Dyract社、Tubliseal社

レジン樹脂全般、Bis-GMA ビスフェノールAグリコシジルジメタクリレート、トリエチレングリコールジメタクリラート(モノマー樹脂)、アクリル樹脂、コーティング剤・空洞壁用・Cavalite社、コーティング材・仮詰め用、コーティング材・充填用、コンポジットレジン全般、コンポジットレジン・Bis-GMA、コンポジットレジン・フジ II LC社、コンポジットレジン・GC Fuji IX GP社、コンポジットレジン・TetricN-Cream社、ウレタン ジメタクリラート(レジン)、メタクリル酸メチル(レジン)

レジン=樹脂は、虫歯などを削った後に詰めて光を当てて固めて使うもので、詰め物にも被せ物の材料としても広く使われています。歯科ではコンポジットレジン=セラミック粒子(フィラー)と合成樹脂(マトリックスレジン)を8:2の割合で合わせた白いプラスチックを使用。金属含まないので金属アレルギーになりにくく便利な素材です。

色々なコンポジットレジン

マトリックスレジンはジメタクリレート(Bis-GMA、TEGDMA、UDMAなど)、フィラーは有機質複合フィラー、ガラスフィラー、超微粒子フィラーが使用されています。

被せ物(クラウンやインレー)の材料

金、Presciano(金)、セラミック全般、ベルグラス、Cercon、Cercon S、Cerpress、Duceram Plus、フッ化リチウム(ガラス系セラミックス材料)、メタルボンド(内側が金属で見える部分がセラミック)、クラウン装着時のコア(軸)材全般、シリカ

被せ物の材料は、金属、セラミック(陶材)、レジン樹脂の3種類。

セラミックは土からできている本当の陶器のものもありますが、最近は色々な種類のニューセラミックがあります。値段は高いですが、金属アレルギーの人に便利!

接着剤

接着剤全般、カルボン酸塩液、カルボン酸塩粉末、Ledermix、Prime ‘n’ bond社、Syntac社、Solo Bond社、GC フジ Bond LC社、リン酸亜鉛、メタクリル酸2-ヒドロキシエチル

その他

歯科用ホメオパシー液(歯周病、膿瘍、顎骨炎の人から採取した血液やバクテリア、歯垢の波動)

麻酔薬

⚫ ベンゾカイン(Hurricaine® & Americaine®) 歯科用表面麻酔薬 ⚫ ブピバカイン HCl(Marcaine® & Sensorcaine®)アミド型局所麻酔 2~8 時間持続。アミド型。リドカインの 4倍の力価(強さ)でアドレナリン非含有。20~50分程度の短時間手術に適しているため、帝王切開で使用される。 アドレナリン不要で使用可能。 成分:ブピバカイン塩酸塩水和物、添加物:塩化ナトリウム、メチルパラベン、プロピルパラベン、pH 調整剤 Bupivacaine Hydrochloride Hydrate ⚫ クロロホルム=トリクロロメタン。 吸入麻酔薬で肝臓に障害が起きる可能性があり、現在ではあまり使用されていません。 医療用の溶媒や試薬として使用されています。 ⚫ クロロプロカイン HCl(Nesacaine)エステル型局所麻酔薬。外科的処置、分娩時に使用。 ⚫ コカイン HCl エステル型表面麻酔、局所麻酔、精神刺激薬。エピネフリン不要で使用可能 ⚫ コデイン=メチルモルヒネ 鎮痛、鎮咳、下痢止め。風邪薬に含まれていることが多い。 ⚫ デスフルラン(Suprane®)全身麻酔 ⚫ ジクロロテトラフルオロエタン(フルオロエチル®)喘息治療薬噴霧吸入器、冷媒・冷却剤、エアゾール噴射剤、消火剤 ⚫ ジエチルエーテルドロペリドール(イナプシン®)吸入麻酔 ⚫ エンフルラン(エトラン®)吸入麻酔。2008 年から終了 ⚫ 塩化エチル=クロロエタン 局所麻酔 ⚫ エチドカイン HCl(デュラネスト®)アミド型局所麻酔。90~180 分の歯科麻酔効果。 ⚫ クエン酸フェンタニル オピオイド鎮痛薬。癌疼痛用。錠剤やテープなど種類がある。 ⚫ ハロタン(フルオタン®)吸入麻酔 ⚫ イソフラン(Forane®)エーテル系吸入麻酔 ⚫ メタドン HCl=ヘロイン誘導体。オピオイド系の鎮痛薬。癌疼痛用。 ⚫ プロポフォール 全身麻酔や鎮静剤。静脈麻酔。 ⚫ メピバカイン HCl(Carbocaine®)アミド型の局所麻酔薬。アドレナリン不要で使用可能。 成分:メピパカイン塩酸塩、塩化ナトリウム、リン酸水素ナトリウム水和物、パラオキシ安息香酸メチル、塩酸、水酸化ナ トリウム、注射用水。 ⚫ メトヘキシタールナトリウム(Brevital Sodium®)短時間作用性鎮静催眠薬 ⚫ ミダゾラム HCl(Versed®)ベンゾジアゼピン 系の麻酔導入薬・鎮静薬。商品名はドルミカムおよびミダフレッサ静注 0.1%ブコラム口腔用液 10mg。1~6 時間効果が継続。 ⚫ モルヒネ オピオイド系鎮痛剤。吸入, 経口, 皮下注射, 筋肉内注射, 静注。 ⚫ 亜酸化窒素 笑気ガス、歯科治療の場合恐怖心暖和の目的で使用。全身麻酔。 ⚫ ヒドロコドン(バイコディン®)半合成オピオイド。麻薬性鎮痛剤。鎮咳剤。 ⚫ プロカイン(ノボカイン®)エステル型の局所麻酔薬。コカイン代用薬。 ⚫ 臭化ロクロニウム(ゼムロン®)アミノステロイドの非脱分極性神経筋遮断剤・筋弛緩薬。商品名エスラックス ⚫ ペントタールナトリウム バルビツール系鎮静麻酔薬。全身麻酔。商品名ソムノペンチル ⚫ 塩酸テトラカイン(ポントカイン HCl®)エステル型局所麻酔。 ⚫ トリクロロフルオロメタン(フルオロメタン®)=フロン 11 オゾン層を破壊するフロンなので現在は排出抑制されている

シンプルで分かりやすいチェック

しまテストジャパンでは、

- 気軽に受けられる 52項目の基本チェック

- より細かく知りたい方向けの 780項目の詳細チェック

- 歯科材料&麻酔に特化した80項目チェック

- ペット用300項目チェック

の4種類のテストがあります。

結果レポートの判定例(トマトの場合)

トマトに色がついた場合は、トマトだけではなく、ナス科に属するピーマン、パプリカ、ナスなどにも注意が必要な場合があります。

色の意味は以下のとおりです(目安としてご覧ください)。

- 緑色・黄色 … 適度に摂取を控えると良い場合がある

- オレンジ色・赤色 … 摂取量や頻度をさらに減らしたほうが良い場合がある

- 水色 … 不足傾向が見られる可能性があるため、意識して摂取するのが望ましい場合も

例えばトマトとナスとの相性があまり合っていないという方の場合、52項目テストではナスの項目がなくトマトだけですので、トマトの欄にオレンジ色などがつきますが、

780項目テストでは、トマトの欄にオレンジ色など、ナスの欄に黄色などがつきます。トマトだけオレンジ色、ナスは色がつかないという事もあります。

780項目テストでは、このようにすべての項目がわかれていますので、詳細が確認がしやすいです。

52項目テストでは、トマトの欄から推測をすることができますので、安い価格で大体の傾向を把握できます。

結果の見方と活用方法

【毛髪フードテスト】は「数値」ではなく「色」で結果を表示します。

赤やオレンジが出た場合は、食生活の見直しを行うきっかけにしていただけます。

緑や水色の場合でも、日常の食事バランスを意識する参考になります。

どのような方におすすめか

- 季節性の不調や肌トラブル、なんとなく続く不快感がある方

- 食生活や生活環境が体調に影響しているかを確認したい方

- 食品だけでなく、香りや日用品、住環境なども含めて見直したい方

食べ物以外の要因も視野に

体調の変化は、食品だけでなく環境・生活習慣・化学物質・栄養状態など、複数の要因が関与する場合があります。

そのため、食品以外にも添加物、重金属、免疫機能、消化酵素など幅広く項目を増やしました。

また、生年月日から割り出す5行体質の項目も取り入れました。

栄養と腸内環境の関係

合わない可能性のある食品や環境要因を一定期間控えることで、腸内環境の改善に役立つ場合があります。

腸内環境が整うと、食事やサプリメントからの栄養吸収もスムーズになりやすいといわれています。

※こちらは一般的な栄養学・腸内環境の知見に基づく情報です。

歯科材料80項目テスト

歯科材料80項目は、実際は100項目以上あります。

麻酔薬も含まれています。麻酔関連に不快感がある方、歯科治療中に不快感のある方におすすめのテストです。

アマルガムや歯科金属類はすでに780項目テストに含まれていますので、歯の詰め物をテストしたい方は、780項目テストで充分です。

個別アドバイス

テスト結果は送付するだけでなく、傾向に基づく生活アドバイスを添えてお送りします。

食事の組み立て方や日常生活で意識できるポイントを参考にしていただけます。

また、ご不明点はメールにてお気軽にご相談ください(医療相談ではありません)。

⚠️ ご注意

本サービスは医療行為ではなく、健康管理や生活改善の参考情報を提供するものです。

診断や治療が必要な場合は、必ず医師などの専門機関へご相談くだ